原创: 谭沈

妈妈带着女儿来到咨询室的时候,显得非常焦虑——

女儿原本是优等生,准备今年高考结束后去英国留学的,然而不知道怎么回事,女儿高三这年成绩一落千丈,尤其是留学需要的雅思成绩更是越考越糟。

女儿也很着急,压力很大,她非常努力地配合老师和妈妈,但成绩依然毫无起色。妈妈想,女儿可能是因为高考压力太大才出现这种状况的,于是带着女儿来到了咨询室。

最初,咨询师也在想,是不是因为压力太大了,才导致她学习效率下降的。然而随着咨询的深入,咨询师渐渐发现,去英国留学根本不是女孩子自己想去的,而是妈妈希望女儿去。因为妈妈年轻时一直有去英国留学的心愿,但因为各种原因没有实现。

女儿从小很乖、很听话,也一直把妈妈的愿望当做自己的愿望,很努力地读书学习,眼看着离这个目标只有一步之遥了,偏偏这个时候却出了问题,她也非常懊恼。

当我们的工作越来越深入,渐渐发现,其实女儿从小就有自己的想法和愿望,但因为妈妈不喜欢,全都放弃了。

比如她小时候喜欢跟小朋友们一起疯玩,因为妈妈喜欢淑女类型的女孩儿,所以她学着像个淑女一样宅在家里;

上小学的时候她很喜欢画画,可妈妈却让她学钢琴;

中学时她很喜欢文学和哲学,对数理化不太感冒,但在妈妈和老师的建议下,她还是选择了理科;

其实她并不想去英国念妈妈给她准备好的学校和专业,只是她不能允许自己不去。

从小时候开始,她就不能允许自己跟妈妈内心想要的女儿不一样。

妈妈一遍遍诉说童年那些自己很想去做,却因为经济条件达不到而不能实现的苦楚;一次次告诉她,自己为她花了多少金钱和心血。

她深深地感觉到,如果自己按照自己的喜好生活,那就太自私了,那样会对不起妈妈。

更何况,妈妈一次次说的那句话:你不听话,我就不要你了!

这实在是太恐怖了,她很害怕如果不能如妈妈所愿,自己真的会失去妈妈的爱。

如今,逐渐长大的她开始越来越有自己的想法,可因为前面这些原因被她自己一一压抑了下来。这些东西在她的内心里形成了强烈的冲突。

于是,潜意识做了这样一件事情试图来解决这个困境。这样一来,她就可以不用去英国读书了,而且这个原因不是她不想去,而是成绩起不来。她潜意识通过这种隐晦的方式释放了一部分对于母亲的愤怒和“攻击”。

同时,她又用这种成绩下降让自己特别痛苦的方式,在潜意识中对自己反抗母亲的行为施加了惩罚。这样,她就不用因按自己的心意走还是听母亲的话而冲突,也不用因“我很自私,我不顾自己的妈妈”而内疚了。

当这些潜意识的信息浮出水面后,我们不禁为这个孩子感到心疼,对她来说多难啊!要用如此伤害自己的方式来反抗妈妈。

当妈妈真正认识到这一切的时候,她痛哭流涕、悔不当初,“都是我害苦了你啊!”妈妈也意识到了自身的问题,主动寻求了心理咨询的帮助。

在咨询中,妈妈渐渐认识到,自己一直以来把女儿的人生当做自己的第二次人生来活,女儿的成绩是她的成绩,女儿的优秀是她的优秀,女儿的问题是她的问题……她将自己在生活中的愿望、期待、遗憾等等都放在了女儿的身上,并死死抓住女儿。

“原来是我寄生在女儿身上。”

她在咨询中恍然大悟,她自己对自己的人生有那么多的不满和遗憾,全都借助女儿来成全自己。而自己的人生其实已经被“空置”很久了,除了拼命挣钱和整天盯着女儿,自己根本不知生活为何物。

在两位咨询师的帮助下,孩子和母亲逐渐各自调整了自己的心态,妈妈不再对女儿的未来指手画脚了,转而关注自己的生活。

女儿也渐渐明白了妈妈有妈妈的课题,不需要自己来承担,她也慢慢敢于去活出自己。

女儿重新选择了自己想考的专业和学校,很快,她的成绩恢复到了一个较好的水平。也最终如愿以偿地考上了自己理想的大学。母女俩的关系也越来越好了。

这个案例中的母女关系,还真不是个例。我们在很多的咨询案例中、现实生活里,都会看见这样的现象。比如说网络上层出不穷的名校硕士啃老等等的事件,记得当时有段话流传很广:

“你替孩子走的路,最后都成了坑。

而我更想说的是,那些热衷于控制孩子一切的家长,往往是自己活得不如意且不懂得自我调整,潜意识中将孩子当做自己的精神支柱,借由孩子来满足自己、来再活一次。

他们实则是走了孩子的路,让孩子无路可走。

当孩子成为父母最大的精神宿主时,父母会挤占孩子成长的空间,孩子最后会被吸干,变成空壳,无法成长为一个正常的成年人。

对于这类父母来说,什么时候觉醒都不算晚,早日醒悟,也就能早日回到自己空置的人生中,活出自己的精彩。

如若不然,继续寄生于子女的后果,往往只有以下三种:要么子女为反抗你而撕裂你们的亲子关系;要么子女无力反抗变成永远无法独立、需要依赖你,也依赖其他人的loser,甚至是家里的米虫;更有甚者,子女难以忍受选择自杀。

对于这种类型的孩子来说,这样的成长经历一定让你很委屈也很难做自己。但你要知道,你可以不必继续做一个受害者,尤其是当你已经成年以后。

你完全可以努力去选择自己想要的生活。你的独立根本不需要征得你父母的同意,你有你的人生路要走,父母有他们自己的课题要完成,不要再把他们的课题背负在自己的身上。

愿我们的父母和孩子都能活出各自的精彩。

- End -

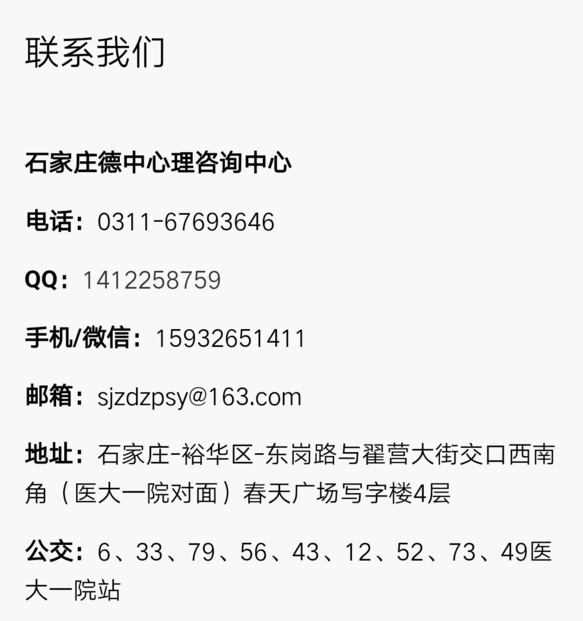

作者 :谭沈,心理学硕士,国家二级心理咨询师,石家庄德中心理咨询中心资深咨询师。

Copyright © 2008- 德中心理咨询中心